George Eastman Museum (New York)

ニューヨークのGeorge Eastman Museumの新コレクション展に出品されています。

「NEW DIRECTIONS: RECENT ACQUISITIONS」

George Eastman Museum (New York)

March 16–October 6, 2024,

Exhibition [Nothing to Waste]

韓国の全州にあるJeonbuk Museum of Art 全北美術館でグループ展に参加してます。「沖縄硝子」を出品

Exhibition [Nothing to Waste]

Jeonbuk Museum of Art 全北美術館

2024-03-29 ~ 2024-06-30

김병철, 김영봉, 김인규, 나나와 펠릭스, 시타미치 모토유키(Shitamichi Motoyuki, Marco Barotti, Miyajima Tatsuo, Via Lewandowsky, Agnès Varda, 오민수, 장영혜중공업, 조덕현, Thomas Hirschhorn, François Knoetze, 황규태 / (21인/19팀)

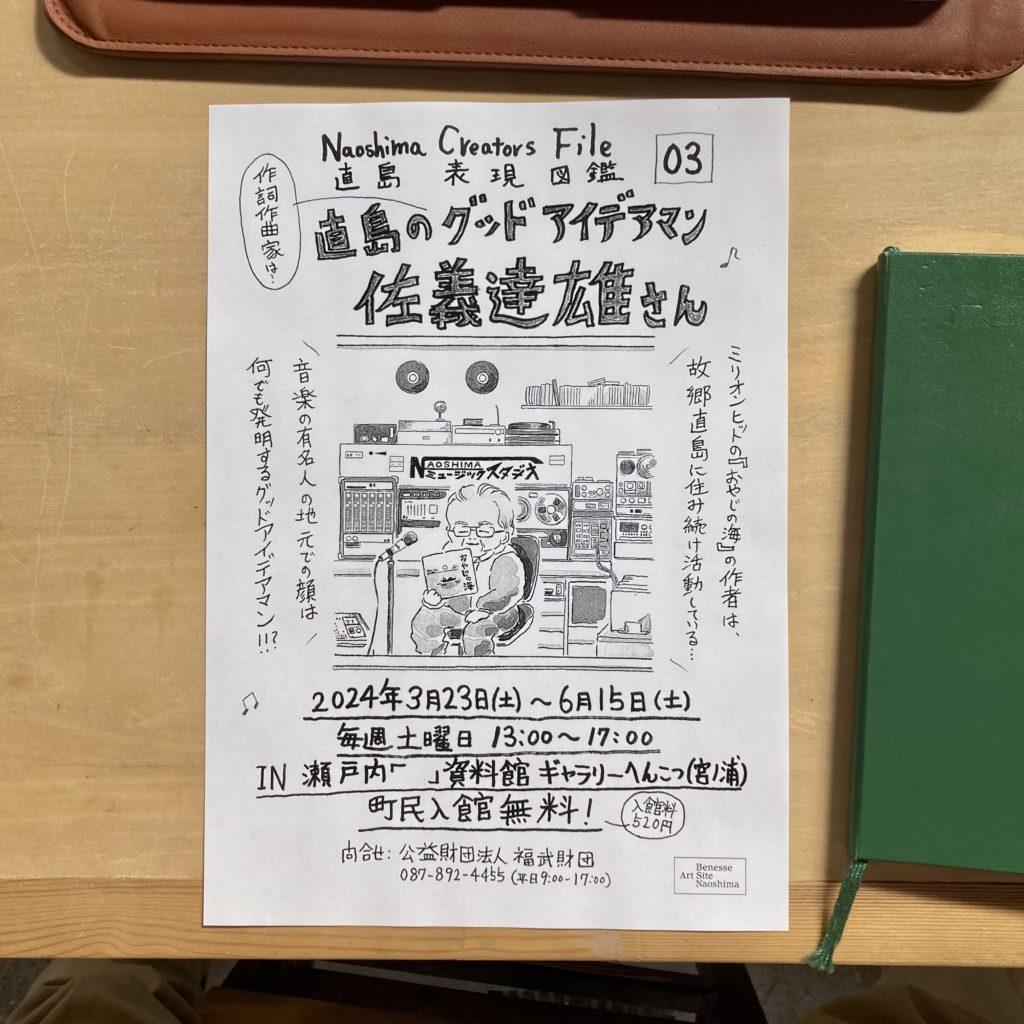

NCF03 直島のグッドアイデアマン/佐義達雄

島のクリエイティブなおじいちゃんおばあちゃんを深掘りする直島表現図鑑、第3弾はついに佐義達雄さん!きたー!

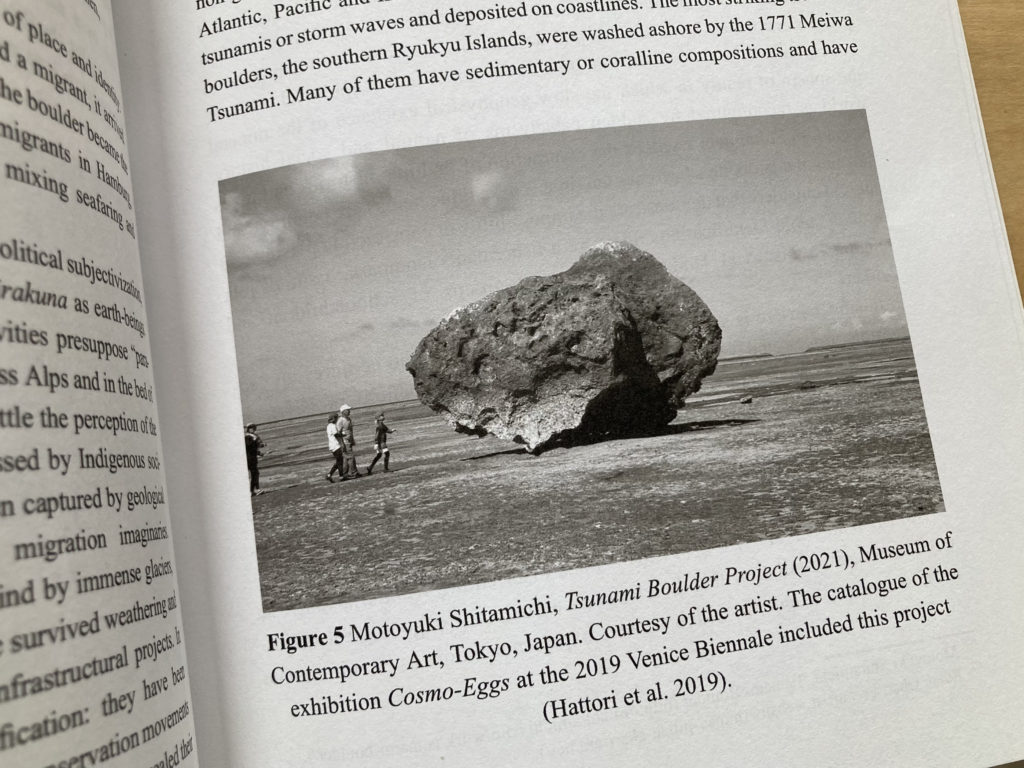

『Nonhuman Subjects 』Federico Luisetti

『Nonhuman Subjects (Elements in Environmental Humanities) 』Federico Luisetti

この研究書がシリーズ『津波石』について触れています。

This research book mentions the series “Tsunami Boulder”. Thank you!

雑誌『FAR NEAR』_ インタビュー掲載 Interviews

ニューヨークで制作発行されている雑誌『FAR NEAR』Vol.5 にロングインタビューが載ってます。要チェックや!

My interview is in “FAR NEAR” Vol. 5, a magazine produced and published in New York. Please check it out!

FAR-NEARは、イメージ、人物、思想、歴史を通してアジアに対する視野を広げ、内在する支配的な様式を解き放つことを目的とした、アーティスト・ランによるキュレーションによる異文化書籍シリーズで、毎年印刷される。

FAR–NEAR is an artist-run curated cross-cultural book series, printed annually, that broadens perspectives of Asia through image, person, idea and history to unlearn the inherent dominative mode. The Asian continent and its people have often been expressed through the lens of a foreign eye–painted as “the other” to a Western audience. Extending beyond the Far East, FAR–NEAR features voices from Japan to Iran and just about everywhere in between.

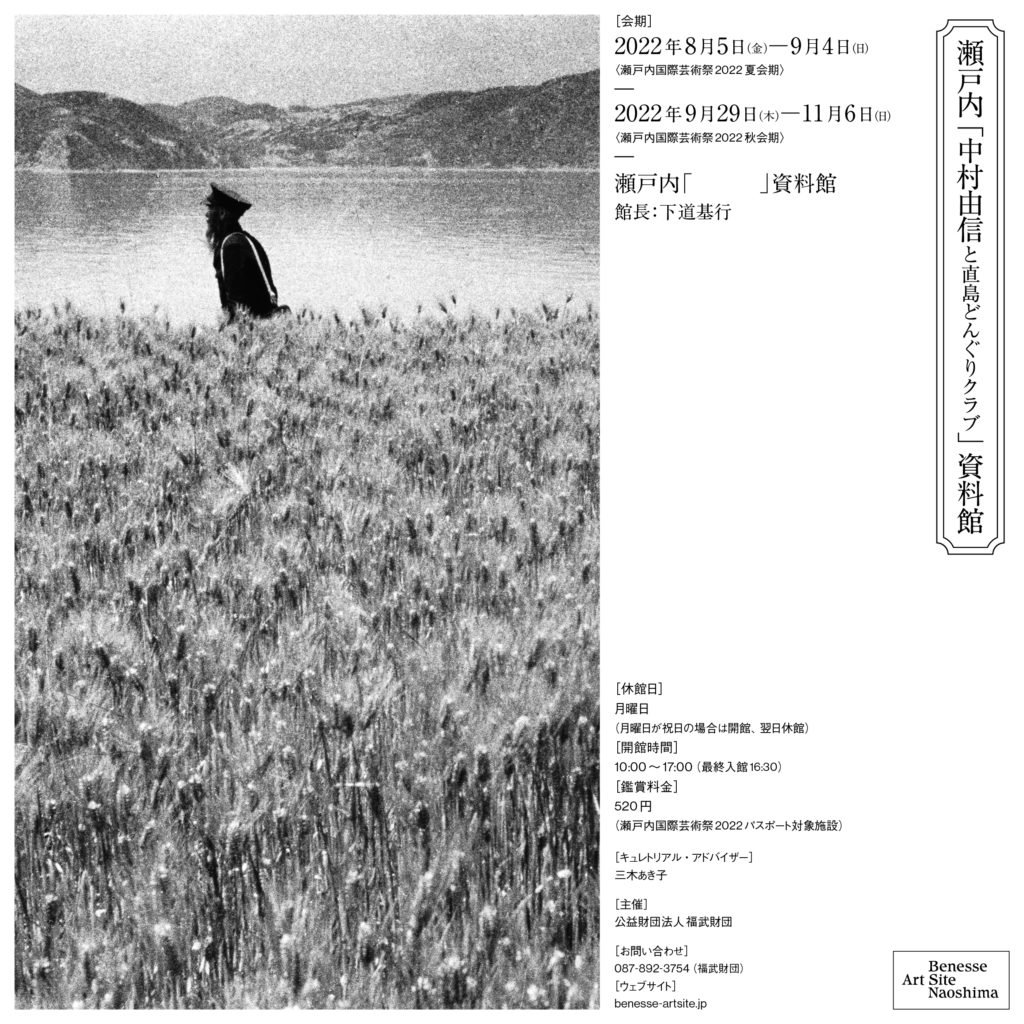

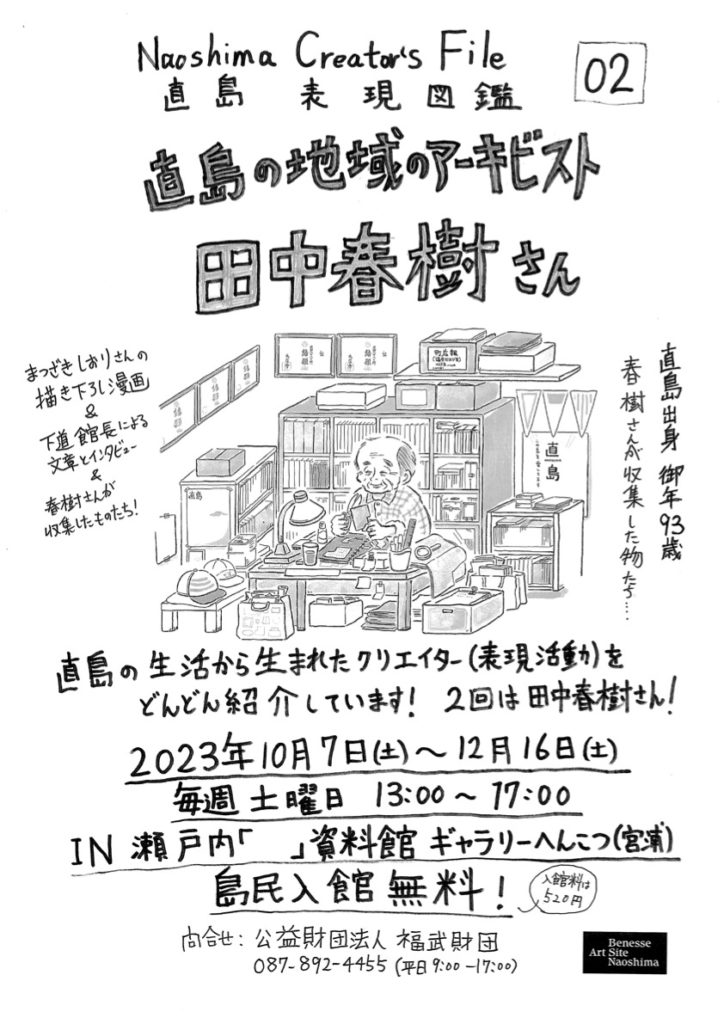

直島表現図鑑 Naoshima Creator’s File 02 田中春樹

直島表現図鑑 Naoshima Creator’s File 02

田中春樹

2023.10/7-12/16

瀬戸内「 」資料館 ギャラリーへんこつ

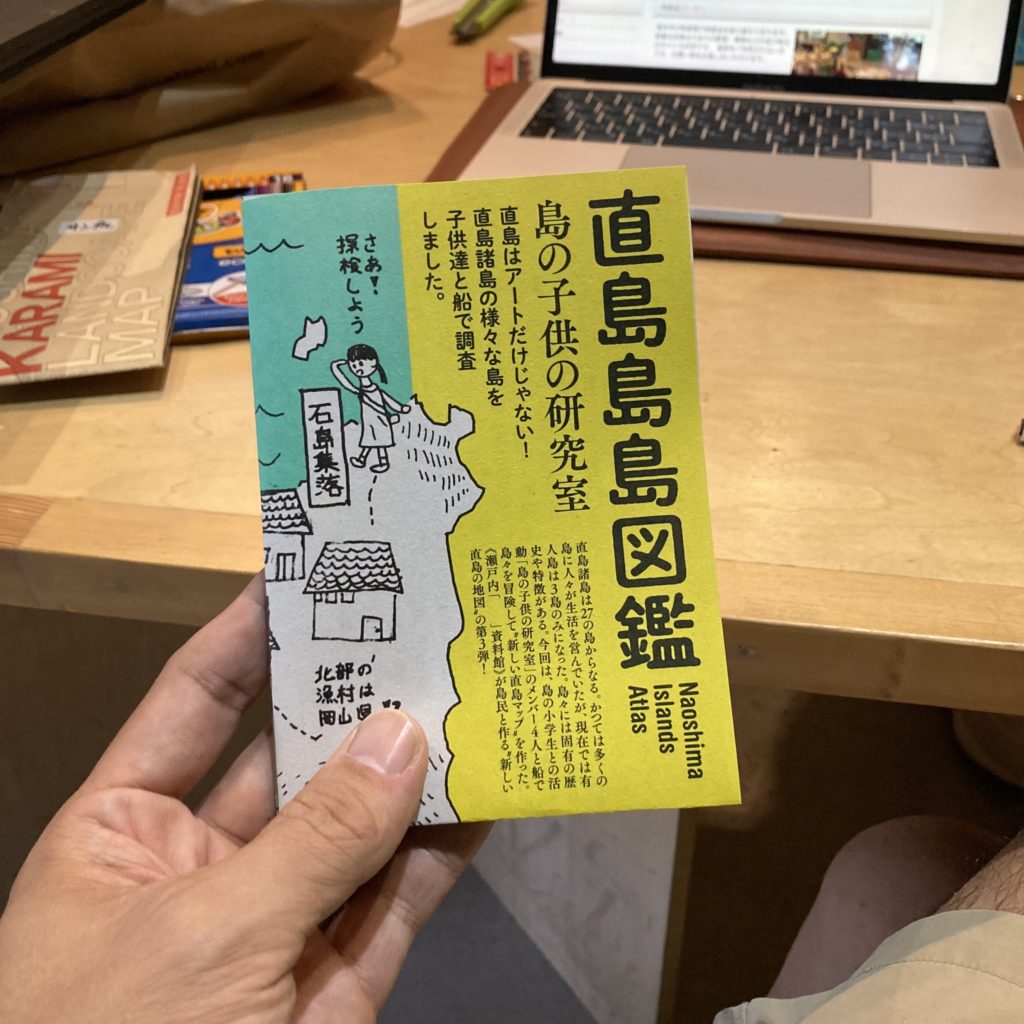

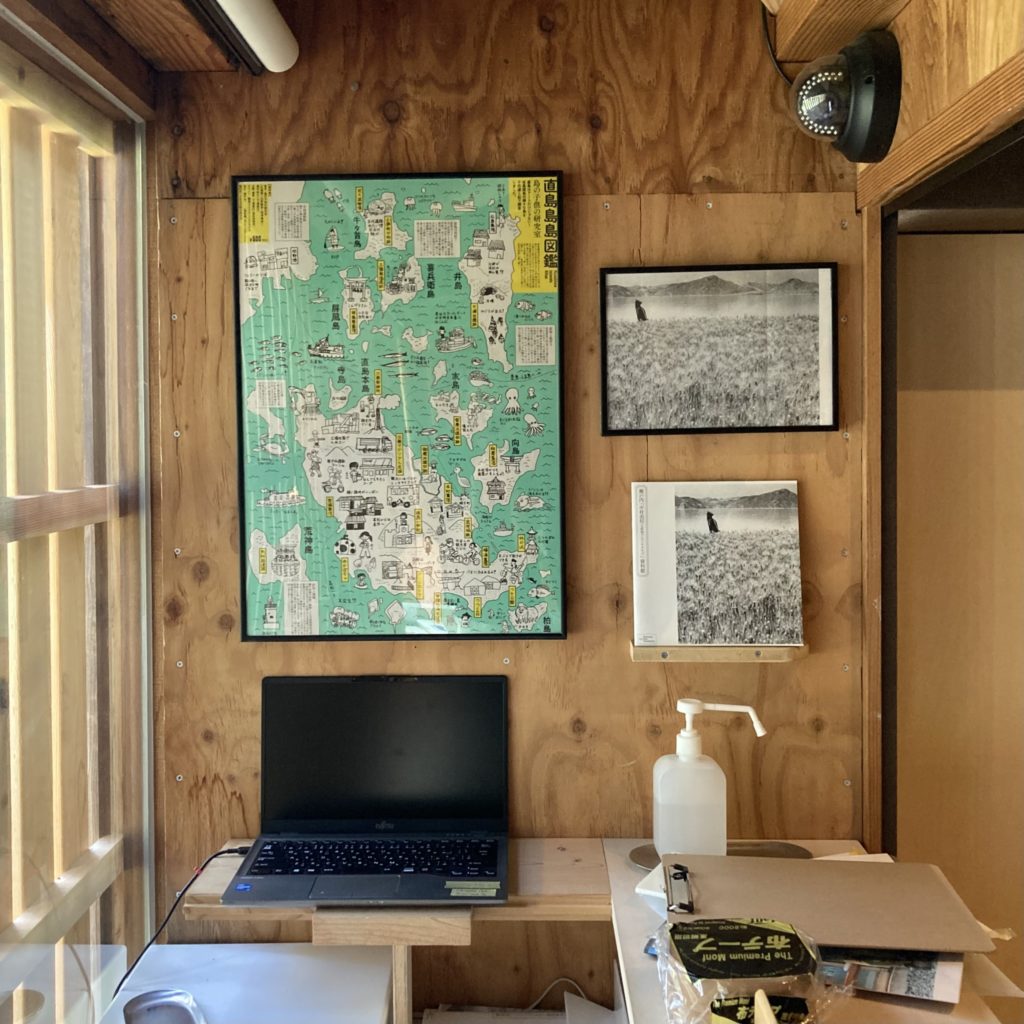

『直島島島図鑑』完成!

島の小学生に向けて表現の塾をはじめて2年。ようやく一つ形になりました。子供たちと島々を巡り、絵と文を描いて『直島島島図鑑』を作りました。「子供論文」とか「子供風土記」みたいなのを目指してこの半年みんなで準備していたのですが、紆余曲折、このような形になりました。表は絵地図&裏は文章。デザインは岡山のCOCHAEの軸原さん。さすがです。 渋くてすごい可愛い仕上がり。

資料館はこれまで直島の地図を毎年島民とデザインーと一緒に作ってきましたが第3弾。

『直島島島図鑑』

著者:島の子供の研究室

企画・編集:下道基行

デザイン:軸原ヨウスケ(COCHAE)

発行:瀬戸内「 」資料館、Michi Laboratory

サイズ:A2折

瀬戸内海歴史民俗資料館のセミナーで登壇します。

瀬戸内海歴史民俗資料館は、令和5年11月3日に開館50周年を迎えます。それを記念して、瀬戸内の文化を多角的に学ぶため、異なる分野で活動する講師を招き、それぞれの視点から瀬戸内について考える連続セミナーを開催します。

第5回は、瀬戸内海の直島で地域に伝わるモノやコトをアーティストの視点で掘り起こし、アーカイブや展示活動をされている下道基行氏と、高松市塩江町で地域活性化事業を行うかたわら、空き家のリノベーションを通じて残されたモノをアーカイブし、人類学者やアーティストと協同しながら、個人史・家の歴史を地域の歴史に昇華させる試みなどを行っている村山淳氏をお迎えし、当館職員を交えて「地域資料のアーカイブ」をテーマに座談会を行います。

【開催・募集情報】

開催日 令和5年6月24日(土) 10:00~11:30

講 師

下道 基行(したみち もとゆき )氏(瀬戸内「 」資料館館長)

村山 淳(むらやま じゅん) 氏 ((一社)トピカ代表理事)

会 場 瀬戸内海歴史民俗資料館 瀬戸内ギャラリー(第1展示室中2階)

参加料 無料

定 員 30名 ※要事前申し込み(先着順)

申込方法 電話または来館で申込

《リンク》

“Event Scores by Artist-Parents”

Our new book “Event Scores 2 — Ideas between Artist-Parents and Their Kids” is coming soon! This Friday after dinner, we invite three artist-parents to talk about their relationship with their children, their observations and discoveries of using art as a medium of communication, and their reflections on growing up together with their children.

Following on from the concept of “Event Scores by Artist-Parents”, published in May 2021, “Event Score 2” invites 39 artist-parents from around the world to present “events” that they can experience with their children in the form of “instructional art”, sharing that living is a process of discovery and creation.

Even if you are not a parent, you must be someone else’s child. Join us in real time and share your sweet and sour experiences with your parents and children.

Friday 16.6.2023 9PM HKT / 10PM JST

Guest speakers: Law Yuk Mui, Shitamichi Motoyuki, Tang Kwok Hin

IG live @rooftopinstitute

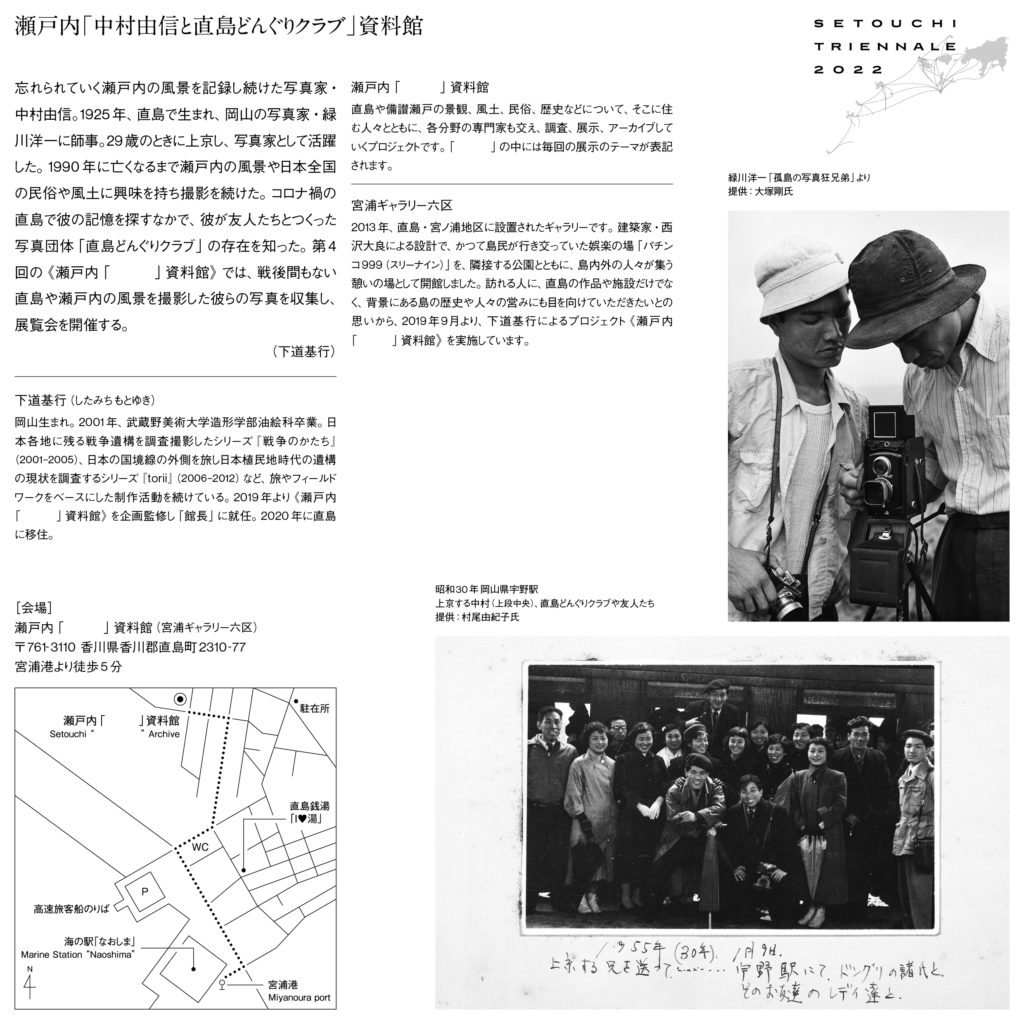

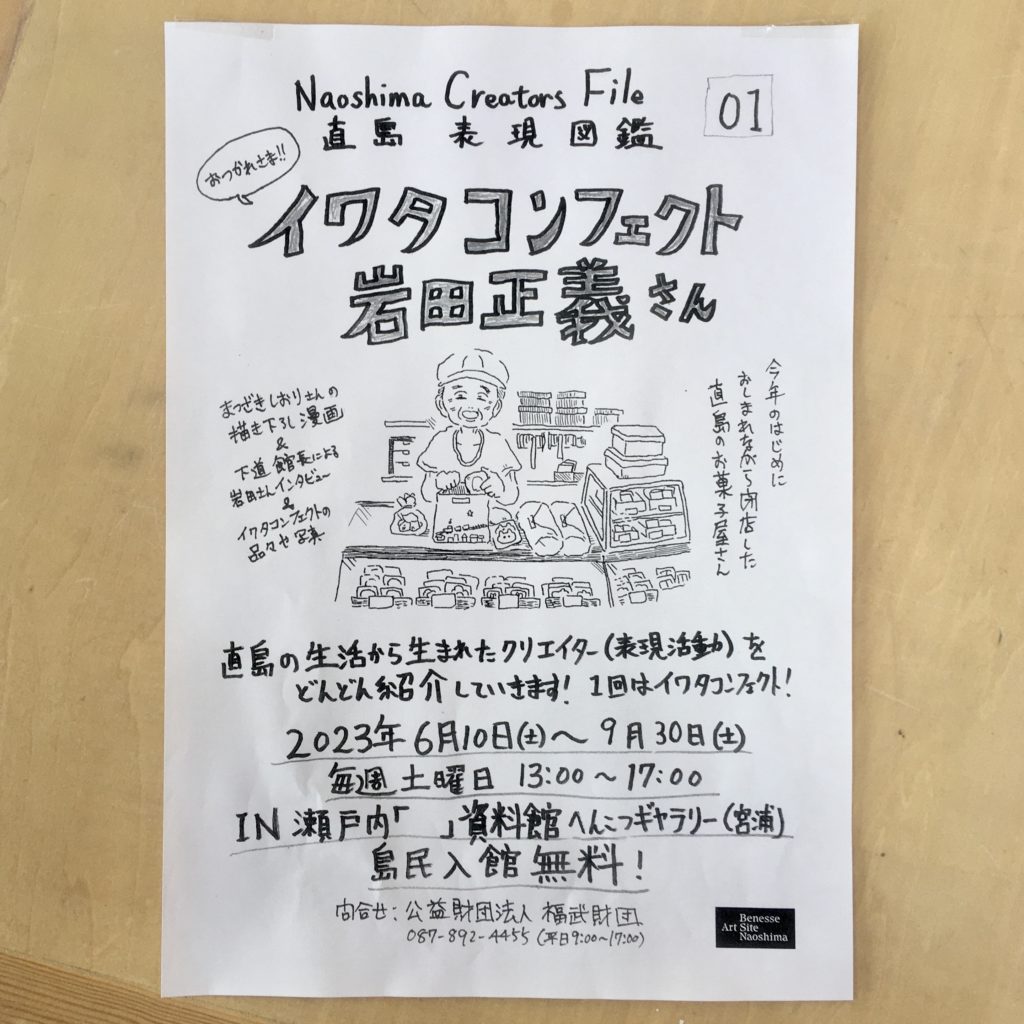

『Naoshima Creators File 直島表現図鑑』 始まる

すっとやりたかった島の人々を紹介していくシリーズ展示がついに始まる。1回目は、創業60年、惜しまれながら閉店したイワタコンフェクト!店長さんへの館長のインタビューと漫画家まつざきしおりさんの漫画!このコラボで島のクリエイティブなおじさんおばさん紹介しまくります!

《Naoshima Creators File 直島表現図鑑 》とは?

直島の表現者や表現活動を紹介するシリーズ。 直島の生活の中から生まれてくるクリエイティブな人々(表現活動)を紹介しアーカイブを作ります。メインは直島にずっと住んでその活動を行っているクリエイティブなおじちゃんおばちゃんたちです。 このシリーズの目的は、ギャラリーでの展示発表だけではなく、消えていく島の記憶を記録し収集し残すことに主眼をおいています。ここでいうクリエイト/表現とは、”ものづくり”に似た意味でありますが、その伝統的で職人的なイメージ以上に独創的と土着的に着目し、さらにゆるくて素人的であることもどんどん肯定的に捉えてみたいとも思っています。

蛇足の説明:僕の作り方としては、2010年のブレイカーズプロジェクトで大阪西成でやった「Sunday Creators」や2006年「日曜画家」など、町の人々の日常から生まれるクリエイティブをテーマにしたシリーズの直島版なのかもしれません。

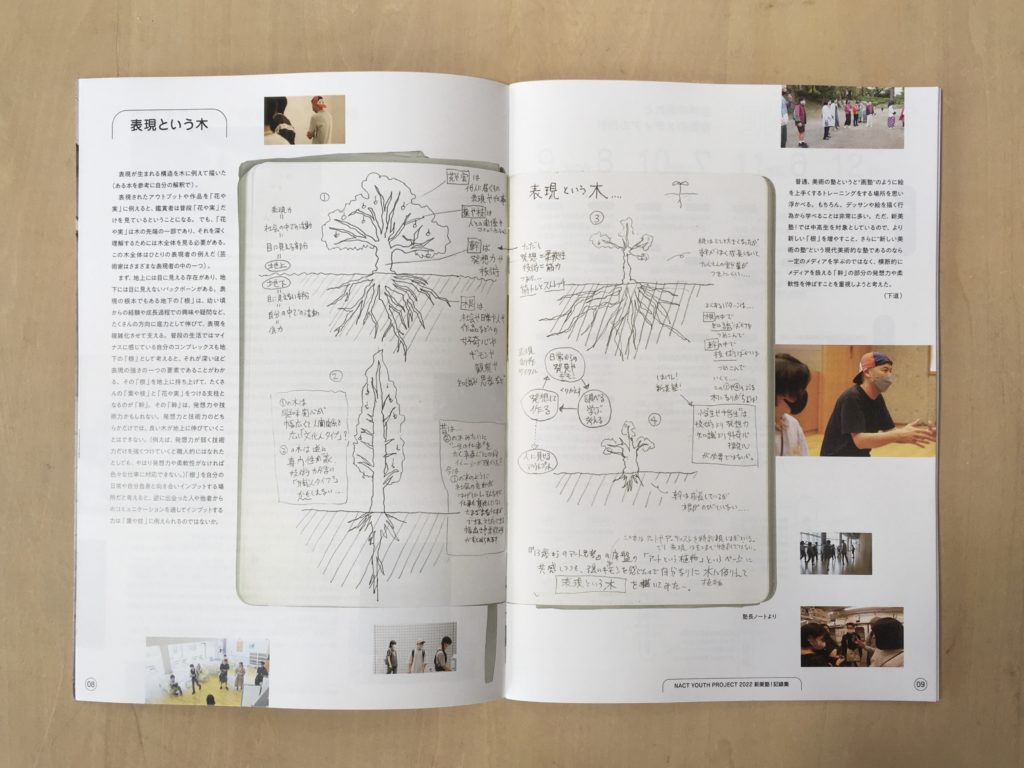

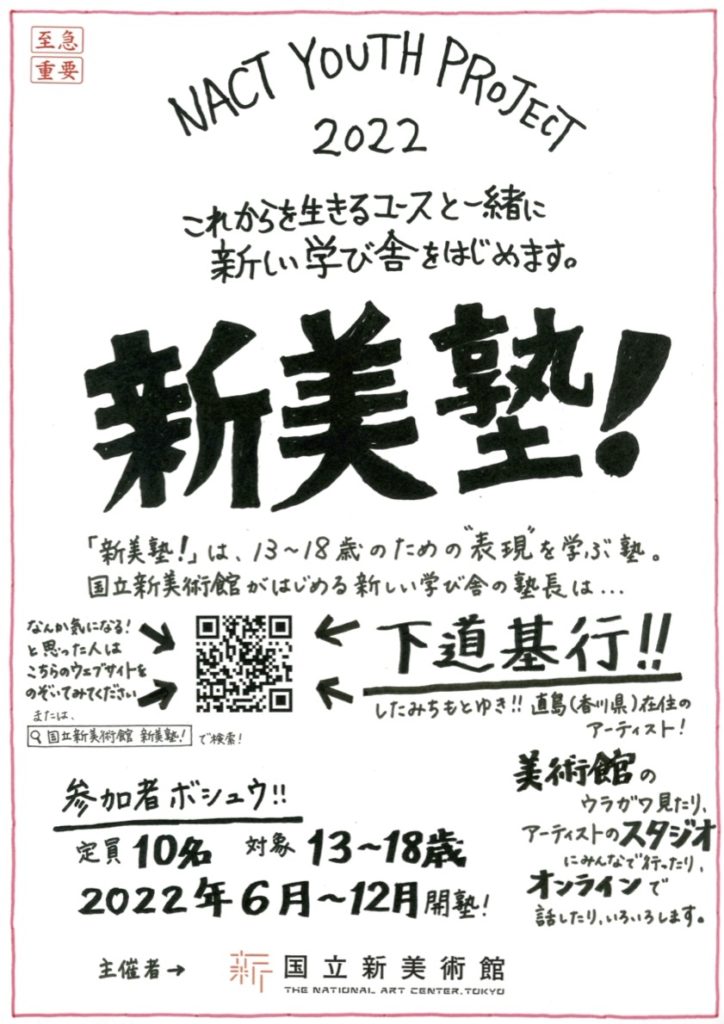

NACT YOUTH PROJECT 2023 新美塾!

NACT YOUTH PROJECT 2023 新美塾!

美術館に生まれた新しい「表現の学び舎」 中高生の第2期生募集!

2022年より、これからの時代を生きるユースと一緒に「表現」について考え学ぶ場をつくっていく、国立新美術館独自のユースプロジェクト「新美塾!」を開始しました。導き手となるアーティストとともに、13歳から18歳までのユースたちが身の周りのものごとを再発見しながら、世界の見方を広げたり、表現することの楽しさを学ぶ、半年間にわたるプログラムです。

2023年の塾長を務めるのは、第1期に引き続き、アーティストの下道基行さん。オンラインとオフラインのミーティングや、「へんな」通信教育、ゲストアーティストのスタジオビジット、美術館の裏側見学などを通して、日常や自分の中に埋まっているクリエイティブの種を見つけていきます。

「どんな職業が自分に向いているか、まだ分からないけど、何かを表現したり、生み出す人になりたい!」そんなふうに思ったことがもし一度でもあったら、ぜひ下道さんからのメッセージ動画を視聴してみてください。学校の中にいる自分や、SNS上の自分ではない、もうひとつの自分のための特別な場所を、アーティストや同世代の仲間と一緒につくってみませんか?

《LINK》

Review レビュー

『New York Times』の展覧会レビューに展示“Kanten 観展: The Limits of History,”の記事が掲載されています。

an article on the exhibition “Kanten: The Limits of History,” was published in the exhibition review section of The New York Times.

《LINK》

新美塾!2022の記録集PDFと動画公開!

新美塾の記録集のPDFが読めるようになった。

さらに、記録動画のダイジェストもアップされた。

新美塾!2022

《WEB》

新美塾! PR動画完成

1分半のPR動画です。

《リンク》

新美塾! 記録集

新美塾!の記録集が完成。報告書的位置づけなので、関係者に配布します。内容の動画が間も無く配信されますので、そちらもご期待ください。 https://www.nact.jp/education/youth/index.html

編集:国立新美術館 下道基行

デザイン:畑ユリエ

発行:国立新美術館

瀬戸内「 」資料館 定期開館のお知らせ

ついに、直島の資料館が定期開館が始まります。土曜日13-17時!ぜひ!

:::::::::

2023年4月1日(土)より、《瀬戸内「 」資料館》が宮浦ギャラリー六区とへんこつで、定期開館いたします。

2019年9月から始まったアーティスト・下道基行によるこのプロジェクトは、瀬戸内海地域の景観、風土、民俗、歴史などについて調査、収集、展示します。そこに住む人々や関わりを持つ人々とともに、各分野の専門家も交えて活動を展開しています。

これまでの調査や展示の過程でおよそ500点の書籍や写真集などの資料を収蔵しており、訪れた方に手にとって読んでいただくことができます。

2022年9月には隣接する旧焼肉屋を改装した「へんこつ」に活動の場を広げています。このプロジェクトは資料の収集のみならず、訪れた人々との関わりを通して変化や成長を続けていきます。

ぜひともその過程をご覧ください。

《WEB》

Kanten 観展: The Limits of History

I am participating in a group exhibition in New York.

ニューヨークでグループ展に参加しています。

” Kanten 観展: The Limits of History ”

apexart

Place: 291 Church St, New York, NY 10013

Dates: March 24 – May 20, 2023

Artists: Bontaro Dokuyama Taro Furukata Soni Kum Kyun-Chome Ken Okiishi Haji Oh Motoyuki Shitamichi The East Asia Image Collection, Lafayette College

Curater: Eimi Tagore-Erwin

KANTEN 観展 is a play on the Japanese kanji for 観点 kanten, perspective, and 展覧会 tenrankai,

art exhibition—coming together to indicate an exhibition of perspectives. KANTEN examines Japan’s expansionism during the Asia Pacific war from an array of viewpoints, exposing the considerable ways in which the past can be visualized and remembered.

The seven artists featured in this multimedia exhibition navigate, reevaluate, and process generational memory—creating artworks that delve into complex issues that have long been established as “history.” Together, these artists demonstrate very distinctive approaches to both the material and immaterial traces of wartime displacement and imperial subjectivization, the blurring of national boundaries, as well as the role of the US in the aftermath of the Asia Pacific War. By juxtaposing their work with a collection of original Japanese wartime postcards, KANTEN aims to reveal the limits of memory, narrative, and testimony.

With nationalism and neoliberal patriotism on the rise around the globe, it is becoming more urgent to explore art’s power to both construct and dismantle national histories. As one of the first US exhibitions on this subject, KANTEN broadens the resistance against an enduring reluctance to confront the underside of history—especially when it paints a disturbing picture.

《WEB》

”Special Reopening Exhibition Before/After”

I am participating in a group exhibition in Hikoroshima.

広島でグループ展に参加しています。

Special Reopening Exhibition Before/After

Sat, Mar 18–Sun, Jun 18, 2023

Hiroshima MOCA

リニューアルオープン記念特別展 Before/After

会期|2023年3月18日(土)~6月18日(日)

開館時間|10:00~17:00 ※入場は閉館の30分前 休館日|月(祝休日の場合は翌平日)

会場|広島市現代美術館(広島市南区比治山公園1-1)

《WEB》

瀬戸内「 」資料館が毎週土曜営業を開始!

これまで、夏秋の企画展時期か芸術祭シーズンのみオープンだった瀬戸内「 」資料館が、4月から毎週土曜のみ13時から17時オープンします。資料館は今後、通常営業を目標にしているので、まずは小さな第一歩です。ぜひ。

直島やこの地域のさまざまな資料や展示があり、さらに、新しい空間やパンフレットも完成しました。

開館日時:毎週土曜日 13:00-17:00

入館料:520円(島民、15歳以下は無料)

※下道は大体直島内にいますが在廊はしていませんので、もし御用の方は直接ご連絡ください。駆けつけます。

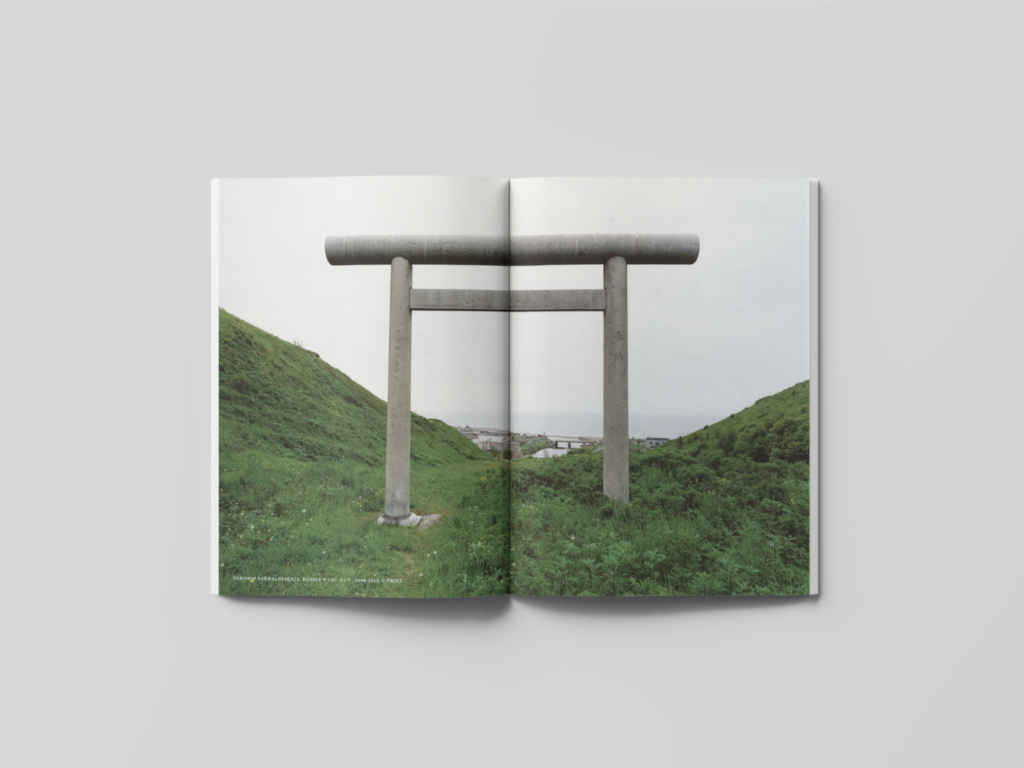

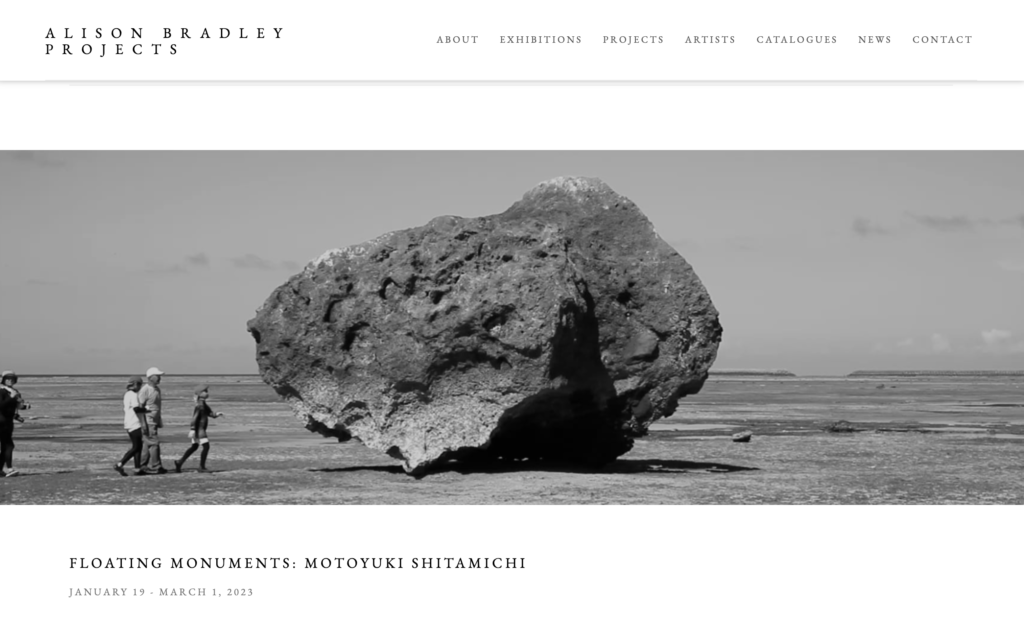

FLOATING MONUMENTS: MOTOYUKI SHITAMICHI

ニューヨークで初個展です。小さなスペースですが素敵な展示になってます。

My first solo exhibition in NY.

FLOATING MONUMENTS

MOTOYUKI SHITAMICHI

JANUARY 19, 2023 – MARCH 1, 2023

ALISON BRADLEY PROJECTS

526 W. 26TH ST.

SUITE 814

NEW YORK, NY

《WEB》

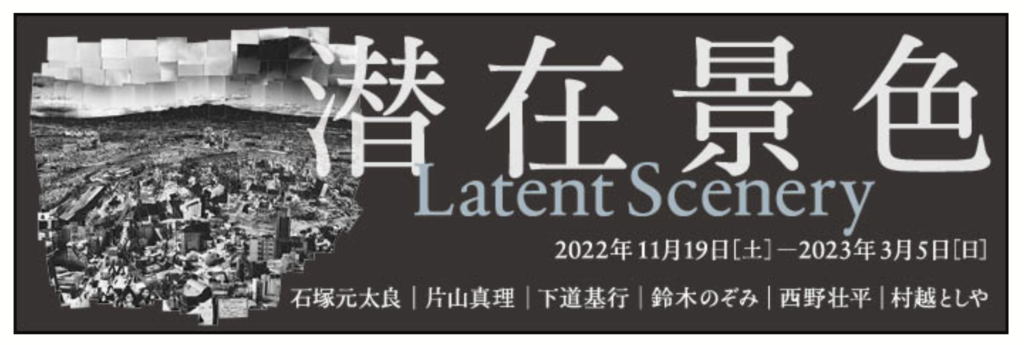

潜在景色

I am participating in a group exhibition in Maebashi.

群馬でグループ展に参加しています。

潜在景色

会 期: 2022年11月19日(土)~2022年3月5日(日)

開館時間:10時00分~18時00分(入場は17時30分まで)

会 場:アーツ前橋地下ギャラリー

休 館 日:水曜日、年末年始 2022年12月28日(水)~2023年1月4日(水)

※2022年11月23日(水・祝)は開館し、11月24日(木)は休館

観 覧 料:一般600円/学生・65歳以上・団体(10名以上)400円/高校生以下無料

※ 障害者手帳をお持ちの方と介護者 1 名は観覧無料

※ 2023年 1 月 9日(月・祝)は 前橋初市まつりのため観覧無料

出 品 作 家:

石塚元太良、片山真理、下道基行、鈴木のぞみ、西野壮平、村越としや

《WEB》

山下道ラジオ 初ライブ!

6月25日(土)

18:00 start (-20:00 開場:17:30)

参加費:1,500 yen

場所:徳正寺(下京区徳正寺町39)

(on-line 配信アリ〼)

ちなみに、山下陽光「思いついたことをやる実験室」@京都メリーゴーランド の空間構成も担当。

https://www.mgr-kyoto2007.com/home

企画展「越境ー収蔵作品とゲストアーティストがひらく視座」

I participate in a group exhibition in Kyoto.

京都でグループ展に参加しています。

京都精華大学ギャラリーリニューアル記念展

「越境ー収蔵作品とゲストアーティストがひらく視座」

2022.06.17 – 2022.07.23

開場時間 11:00〜18:00

休場日 日曜日

入場料 無料

会場 京都精華大学ギャラリーTerra-S

出品作家

シュウゾウ・アヅチ・ガリバー、いちむらみさこ、今井憲一、ローリー・トビー・エディソン、塩田千春、下道基行、嶋田美子、谷澤紗和子、津村侑希、富山妙子、潘 逸舟

https://gallery.kyoto-seika.ac.jp/exhibition/220617/?_ga=2.250281414.1717595225.1656374883-1210645120.1656374883

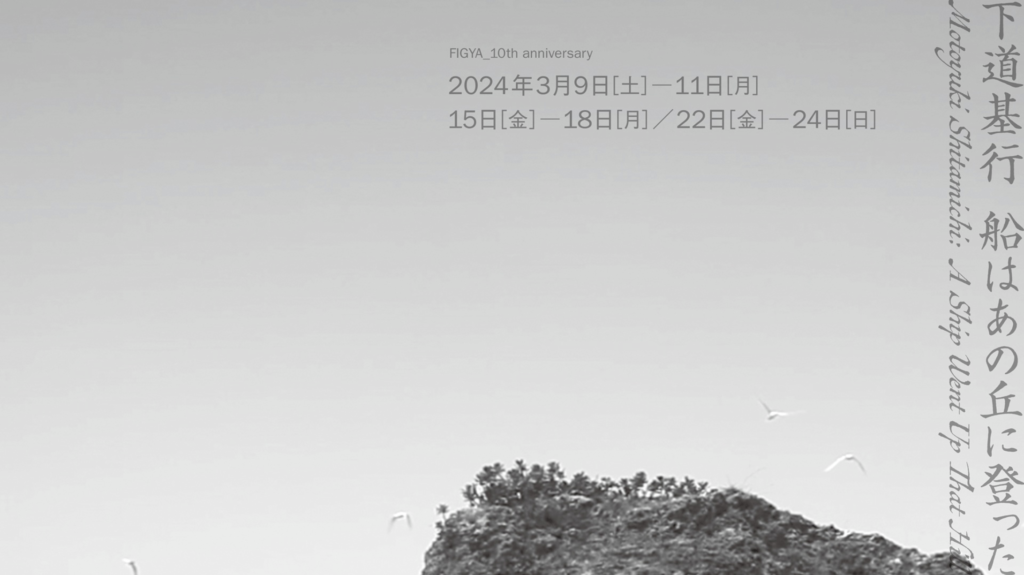

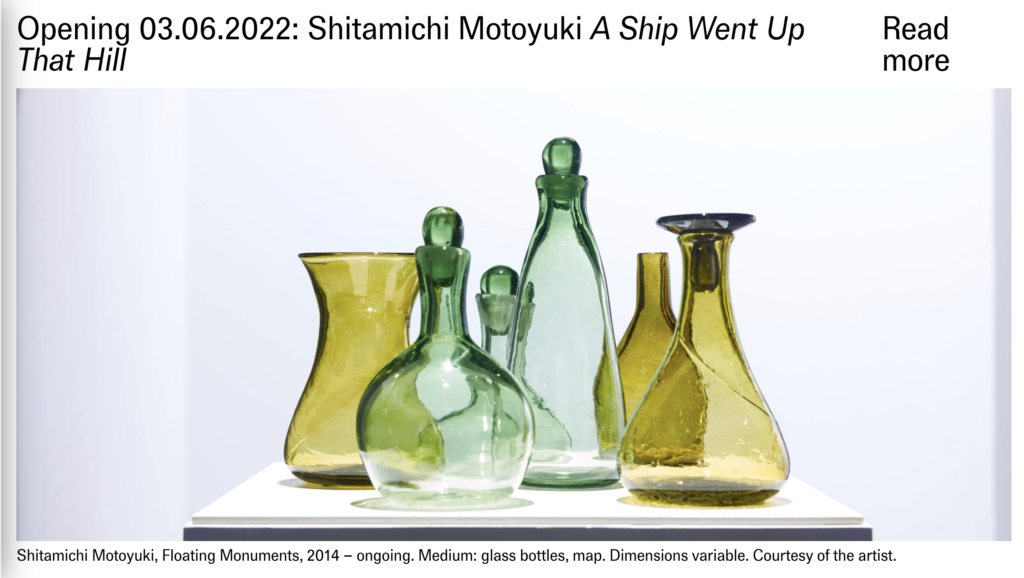

Solo show “A Ship Went Up That Hill”

I am holding my solo exhibition in Denmark.

デンマークで個展を開催します。

A Ship Went Up That Hill

Shitamichi Motoyuki

Kunsthal Aarhus

03.06.–07.08.2022

Guest Curator: Haeju Kim

《WEB》

新美塾!

「新美塾!」は、13歳~18歳のユースによる、ユースのための、”表現”を学ぶ塾。身の周りのものごとを再発見しながら、世界の見方を広げたり、表現することの楽しさを学ぶ場所を、半年間にわたって一緒につくりたいと思っています。

塾長を務めるのは、アーティストの下道基行さん。「へんな」通信教育キットの配布や、アーティストのスタジオビジットをはじめ、美術館の裏側見学や、オンラインとオフラインのミーティングなどを通して、日常や自分の中に埋まっているクリエイティブの種を見つけるプログラムです。終盤には、活動の軌跡として、展覧会や書籍のような形での発表も予定しています。

「どんな職業が自分に向いているか、まだ分からないけど、何かを表現したり、生み出す人になりたい!」そんな想いを感じたことが、もし一度でもあったら、ぜひオンライン説明会を覗きにきてください。SNS上の自分や、学校の中にいる自分ではない、もうひとつの自分のための特別な場所を、アーティストや同世代の仲間と一緒につくってみませんか?

主催 :国立新美術館

塾長 :下道基行氏(アーティスト)

※ゲストアーティスト(プログラム開始後に発表)が講師の回もあります。

開塾期間 :2022年6月~12月、全10回程度

場所 :国立新美術館、オンラインミーティング、ゲストアーティストスタジオ、他

対象/定員:13歳~18歳/10名程度(応募者多数の場合は抽選)

参加費:無料(事前申込制)

<WEB>

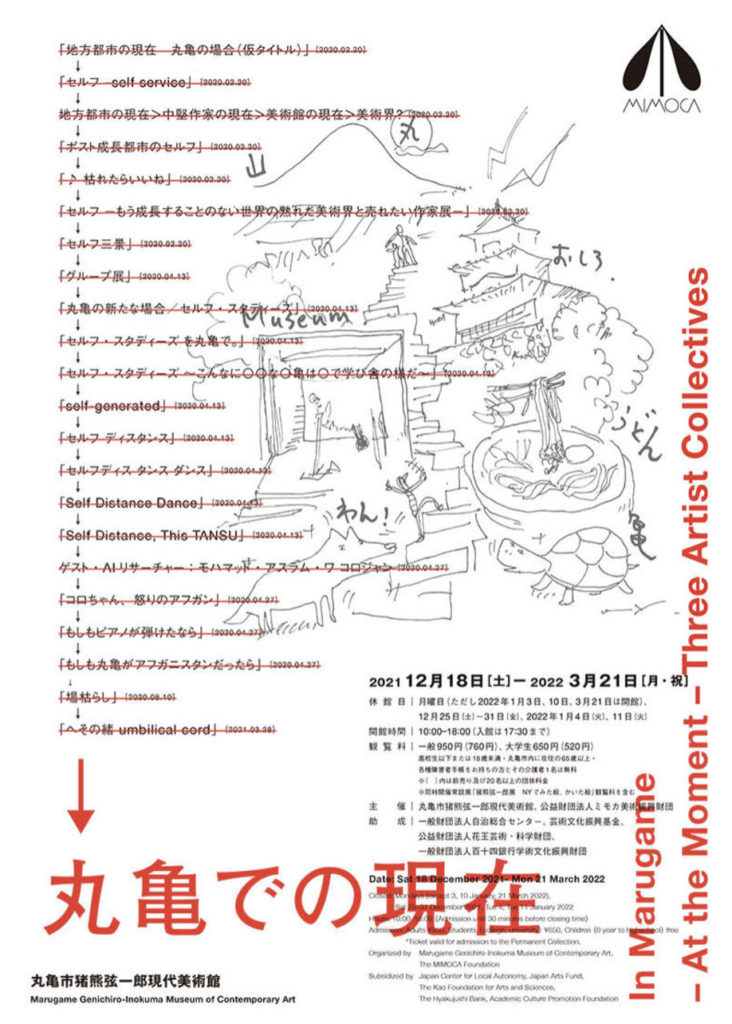

In Marugame – At the Moment – Three Artist Collectives

丸亀での現在

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

2021年12月18日(土)〜2022年3月21日(月・祝)

休館日:月曜日(ただし2022年1月3日、10日、3月21日は開館)、12月25日[土]−31日[金]、2022年1月4日[火]、11日[火]

開館時間:10:00〜18:00(入館は17:30まで)

かつて、城下町として発展し、金刀比羅宮への海の玄関口として多くの参詣者も訪れた丸亀。現在は、香川第二の都市として約11万人が暮らしています。

本展は、地方都市の一例として、現代の丸亀に焦点を当てます。地域と関わるアートの現状や課題も含め、現代社会への独自の視座を持つアーティスト3組、KOSUGE1-16、Nadegata Instant Party、旅するリサーチ・ラボラトリーが、丸亀でのリサーチをもとに展覧会をつくり上げます。

2020年春、展覧会の準備段階早々で本格化したコロナ禍で、3組がリサーチの可能性を探り、それぞれのアプローチを生かし、協働することを試みます。個々の表現者から構成される3組のコレクティブによる、丸亀でしかあり得ない現在の実態をぜひご覧ください。

In Marugame – At the Moment – Three Artist Collectives

MIMOCA Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art

Date: Sat 18 December 2021 – Mon 21 March 2022

Closed: Mondays (except 3, 10 January, 21 March 2022), Sat 25 – 31 December 2021, Tue 4, Tue 11 January 2022

Hours: 10:00-18:00 (Admission until 30 minutes before closing time)

This exhibition focuses on modern Marugame as an example of a local city. Three groups of artists with a unique perspective on contemporary society, including the current state and issues of art related to the community, KOSUGE1-16, Nadegata Instant Party, and Traveling Research Laboratory will hold an exhibition based on research at Marugame. I will make it up. Please take a look at the current situation that can only be Marugame by three sets of collectives composed of individual artists.

<WEB>

Listening to the Stones / 石に耳を澄ます

I am participating in a group exhibition in Dresden.

ドイツでグループ展に参加しています。

Listening to the Stones / 石に耳を澄ます

Kunsthause Dresden ドレスデン美術館

2021年11月20日(土)- 2022年3月6日(日)

Exhibition on the occasion of the 30th anniversary of the Kunsthaus Dresden in 2021

Yoav Admoni, Maria Thereza Alves und Jimmie Durham, Marie Athenstaedt, Alice Creischer & Andreas Siekmann, Lucile Desamory, Hatakeyama Naoya, Horikawa Michio, Hsu Chia-Wei, Koike Teruo, Alicja Kwade, Miyakita Hiromi, Munem Wasif, Sybille Neumeyer, Kadija de Paula & Chico Togni & FELL, Mathis Pfäffli, Erika Richter, Shitamichi Motoyuki, Suzuki Akio, Tang Han, Zhou Xiaopeng, Stephanie Zurstegge

<WEB>