2022-

コロナ禍に、中高学生対象の「表現の塾」を作った。国立新美術館で教育普及チームと中高学生たちと、半年間一緒に学び舎を作っていくプロジェクト。

A ‘School of Expression’ for junior and senior high school students was created in the Corona Disaster. This is a project in which the education team and junior and senior high school students work together for six months to create a learning centre(art club) at the National Art Centre, Tokyo.

新美塾!2022【記録動画など】

https://www.nact.jp/education/report/2022/1217_005226.html

新美塾!2022【PDF記録集】

https://www.nact.jp/media/shinbijuku%202022%20report_PDF.pdf

::::::::::::::::::::::::::::::::::

[ 中高生向けの”表現の塾”を作る ]

下道基行

新美塾!は国立新美術館(新美)ではじまった”表現の塾”だ。

参加するのは、表現するのが大好きで学びたい!けど、まだ将来どんな職業に就きたいのかよく分からない、という中高生たち。

例えば、絵を描くのが好きだけど画家になりたいわけではない……とか、面白いことを考えて人を驚かせるのが好き……とか、建物や風景を見るのが好き……とか、料理人になりたいけどもっといろんな表現に触れてみたい……とか、クラシック音楽をやってきたけど現代美術に興味がある……など、さまざまな個性の生徒たちが集まった。このコロナ禍で学校の行事や会話すら不自由ななかで、表現することが密かな生きる力になっているような彼らと向き合った半年間のプログラム。

2021年11月、僕へ新美の教育普及チームからこの「ユースプログラム」を一緒に作るお誘いがきた。

その企画は、アーティストと美術館と中高生が一緒になって作る新しい挑戦が描かれていた。企画書は、欧米の美術館ですでに行われている「ユースプログラム」を参考にしていた。その時、僕ははじめて海外の美術館での「ユースプログラム」の取り組みに触れた。これまで様々な美術館や芸術祭の教育普及チームと作ったとワークショップ(WS)は、作家が講師となって催される数時間のイベントであり、どちらかというと展覧会の補佐的な印象だった。それに比べて欧米型のこの「ユースプログラム」は、美術館の展覧会事業から独立して活動し、参加者と継続的な関係や場所作りを特徴としていた。例えるなら、学校に軽音部の部室を作るようなイメージだろうか。

僕自身、これまで旅をしながら作品を制作していた。その傍らで色々な国の中学校で特別授業を作りインタビューするプロジェクトや、このコロナ禍の数年は移住した瀬戸内海の島で「子供の表現の塾(毎週水曜1時間半)」を継続している。この美術館での新しい試みは、単発のイベントという形ではなく、少ない参加者と日常的に深く関わる活動として強く可能性を感じた。表現好きの中高生が美術館に毎週通うような新しい部室や塾にならないか…そんな妄想が止まらなくなった。そこから美術館とのイメージのすり合わせ可能性の共有を始め、数ヶ月してようやく「中高生の参加者と半年間関わり、オフラインとオンラインを混ぜながら、表現の課題や鑑賞体験を行う」骨格ができていった。

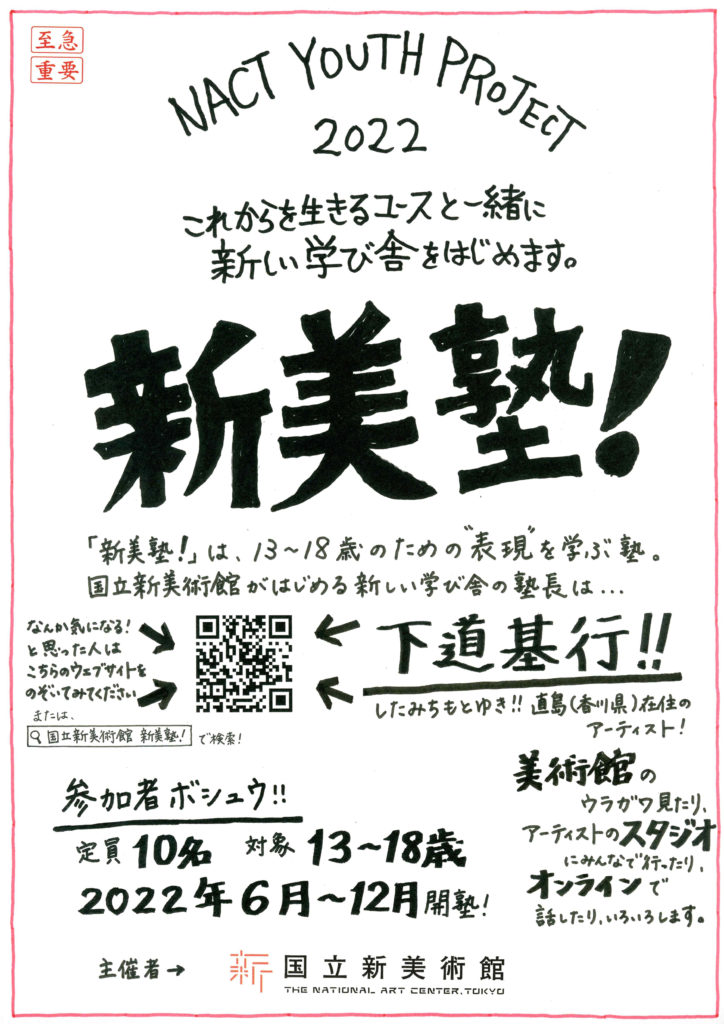

次に、従来の美術館のワークショップの参加者の層だけではなく、このような”表現の塾”を本当に必要としている中高生の手に届ける方法を考えた。具体的には、学校内に貼ってもらって、さらに担任に勧めてもらえるなどの届け方や、チラシにスマホで見れる「表現が好きな生徒募集!」の短い動画をQRコードで印刷したり。チラシとポスターは関東の中学校や高校に送られた。

僕自身、高校1年生の頃、美術教師に地元の画塾のチラシを渡され勧められたことがある。画塾に行ってみると、いろいろな学校から表現の好きな生徒が集まってきていて、急に世界が広がった経験をした。きっと、自分の中だけで、表現の熱を温めながら疎外感を感じている中高生はたくさんいる。表現がないと生きられない生徒がたくさんいるはず。そういう生徒を知っている教師がこのチラシを手に彼らの壁を突破してくれることを願って広報のアイデアにも時間を割いた。

嬉しいことに、実際に応募してくれた生徒の中には「先生にチラシを渡され勧められた」という美術館WS未経験者もいたし、予想を大きく上回る応募人数に僕もスタッフも手応えを感じた。それと同時に参加したい気持ちに全員に応えられなくて申し訳なくも思った。最終的に12歳から18歳の13人と共に第一回の「ユースプログラム」新美塾!は始まった。

実際に半年間行われたルーテーンとしては、2週間に1回のペースで”奇妙な通信教育キット”《ミッション》が参加者に届く。これがメインのコンテンツだ。毎回その封筒を開けると『インスタントカメラで毎日4枚ずつ日常を撮影してみよう!」や「自分だけの新しい箸を作ってみよう!」など《ミッション》と塾長の僕からのメッセージが書かれている。その課題をそれぞれが日常生活の中で行い、最終的にオンラインで発表しあう。《ミッション》を作る中で一番大切にしたのは、「技術力」ではなく「観察力」にフォーカスすること。彼らが自分自身の日常を深く観察して、さらに自分だけの小さな発見をみんなに共有する楽しさを感じる。2週間に1回このオンラインの《集会》を開き《ミッション》の成果を見せ合う。さらに月1回、展覧会を見に行ったり、アーティストやデザイナーに会いにスタジオビジットのオフラインの《集会》が開かれる。最終的には10回の《ミッション》、そしてオンラインとオフライン合わせて13回の《集会》が行われた。さらに、それぞれの自己紹介や関係性をつなぐルーティーンとして毎週収録して共有する13人とスタッフだけの《ラジオ》(17回放送)、そしてそれぞれがこの半年書き込んだ《手帳》はボロボロになった。

半年間のプログラムを終え、最終日ささやかな卒業式が開かれた。その中である中学生は「新美塾で自分は確実に変わったと思う。でも何が変わったかはまだわからない。」と語った。この美術館のプログラムは、きっと普段の学校のクラスや家庭では出会えない人と出会って、表現を通して自分の小さな日常を見る目や将来を考える思考が少し変わったのではないか。でもその本当の成果を感じられるのはまだまだ先の話かもしれない。もしかすると、卒業生の中からアーティストが出てくるかもしれないし、クリエイティブな料理人や大工や登山家など新しい仕事を生み出す人が出てくるかもしれない。それが今から楽しみだ。

次の《集会》の約束は10年後の今日、美術館前になった。

::::::::::::::::::::::::::::::::::

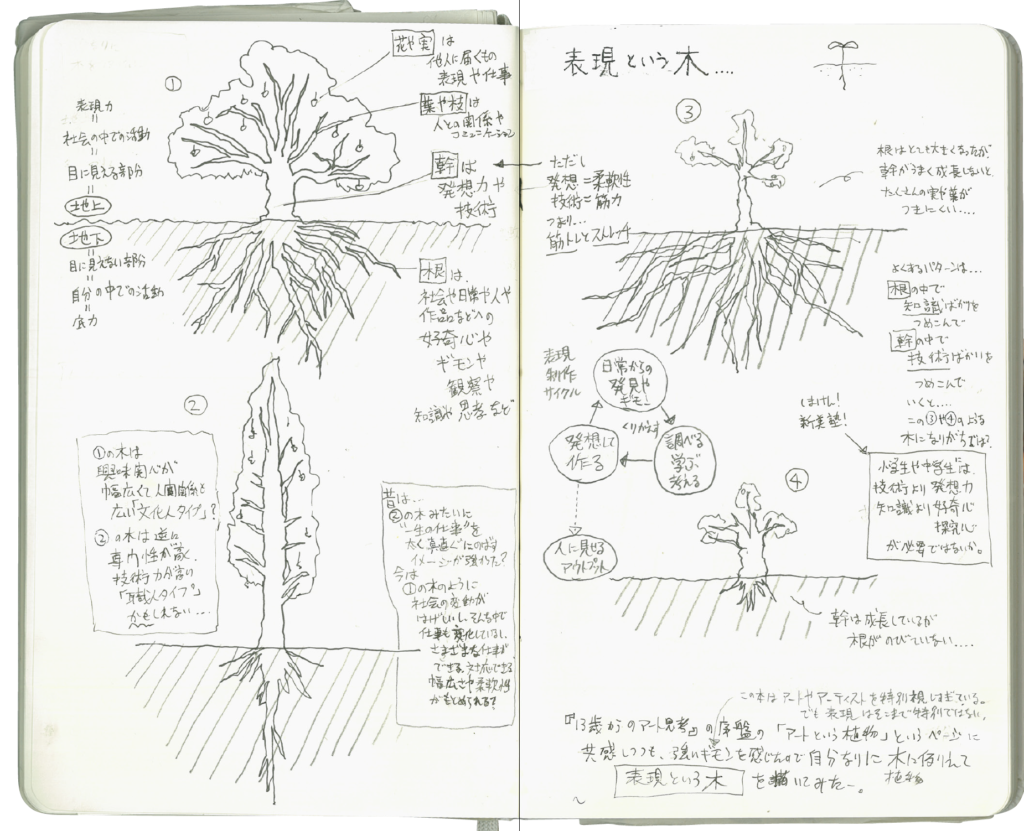

●メモ「表現という木」

表現が生まれる構造を木に例えて描いた(ある本を参考に自分の解釈で)。

表現されたアウトプットや作品を「花や実」に例えると、鑑賞者は普段「花や実」だけを見ているということになる。でも、「花や実」は木の先端の一部であり、それを深く理解するためには木全体を見る必要がある。この木全体はひとりの表現者の例えだ(芸術家はさまざまな表現者の中の一つ)。

まず、地上には目に見える存在があり、地下には目に見えないバックボーンがある。表現の根本でもある地下の「根」は、幼い頃からの経験や成長過程の興味や疑問などたくさんの方向に底力として表現を複雑化させて支える。普段の生活ではマイナスに感じている自分のコンプレックも地下の「根」として考えるとそれが深いほど表現の強さの一つの要素であることがわかる。その「根」を地上に持ち上げてたくさんの「葉や枝」や「花や実」をつける支柱となるのが「幹」。その「幹」は、発想力や技術力かもしれない。発想力と技術力はどちらかだけでは良い木が地上に伸びていくことはできない。(例えば、発想力が弱く技術力だけを強くつけていくと職人的になるかもしれない。やはり発想力や柔軟性がなければ色々な仕事に対応できない。)「根」を自分の日常や自分自身と向き合いインプットする場所だと考えると、逆に出会った人や他者からのコミュニケーションを通してインプットする力は「葉や枝」に例えられるのではないか。

普通、アートの塾というと”画塾”のように絵を上手くなるトレーニングを思い浮かべる。もちろん、デッサンや絵を描く行為から学べることは非常に多い。ただ、新美塾!では中高生(しまけんは小学生)を対象としているので、より新しい「根」を増やすこと、さらに”新しい美術の塾”という現代美術的な塾であるのなら一定のメディアを学ぶのではなく、横断的にメディアを扱える「幹」の部分の発想力や柔軟性を伸ばすことを重視しようと考えた。

「新美塾!記録集」より

::::::::::::::::::::::::::::::::::

●新美塾!2022【ポスター】

あえて手書き。ポスターは関東の中高校や美術関係施設に配布され、学校などに貼られた。教師によって薦められて応募してきたメンバーもいた。

::::::::::::::::::::::::::::::::::

●新美塾!2022【参加者募集動画】

ポスターのQRをスキャンするとこの動画が見れるようになっていた。

::::::::::::::::::::::::::::::::::

●ミッションの様子

2週間に1回、通信教育のようにミッションが封筒で届く。それを行い、オンライン会でみんなで見せ合う。半年で約10回、内容は参加者に合わせて毎回考える。

::::::::::::::::::::::::::::::::::

●記録集2022

新美塾!2022【PDF記録集】

https://www.nact.jp/media/shinbijuku%202022%20report_PDF.pdf